【公開聲明】關於本人觀點遭《關鍵評論網》挪用之嚴正聲明

針對《關鍵評論網》不當挪用本人觀點一事,發表此份嚴正聲明。本文完整說明事件始末,並嚴正指出此行為已違背媒體專業倫理與內容原創性。呼籲社會各界與內容創作者,共同重視在生成式AI時代下的著作權保護。

近日,有讀者指出《關鍵評論網》與林克威於《匯流新聞網》所刊文章,其內容與我於粉絲專頁公開的觀點高度重疊。由於《關鍵評論網》楊士範希望我正式溝通,因此我選擇以公開說明的方式,正面面對此事。

一、事件經過

- 8/22:關鍵評論網實習編輯李書瑜主動聯繫,邀請我就蝦皮新制度發表看法,並要求在 8/26 中午前回覆,以利刊登。

- 8/25:我提供了約 2,300 字完整稿件。理由有二:其一,認為該編輯是實習生,盡可能給予更多脈絡;其二,我一向秉持「減少資訊落差、無償分享」的原則,不曾藏私。

- 8/26 傍晚:對方突然要求我必須提供真實身分才能刊登,並聲稱「資料會保密」。由於這與原先約定不符,我選擇拒絕,並明確表示「不刊出、不得引用或挪用」。之後,該編輯已讀不回。

- 8/27:基於審慎考量,我將原稿改寫為粉專貼文,主動公開。

- 9/2:關鍵評論網刊出新文章(責任編輯:李書瑜、核稿編輯:楊士範),其觀點與用詞與我原稿有驚人重疊(該名編輯在 8/29 同樣以筆訪形式採訪林克威,林克威於 9/1 回覆內容)

- 9/4:林克威於匯流新聞網發表專欄,內容結構與我原始提供的觀點更高度相似。

在後續與該名編輯李書瑜的溝通中,李書瑜也表示:「我理解看到這樣的內容,您可能會有疑慮」,他並強調未將我的資料轉交給其他受訪者。但這樣的回覆是否更顯示,文章間的相似度確實存在,不容迴避。

二、以下摘錄我原稿與相關報導文字,僅作為比對示例,供讀者自行判斷相似程度。

我原稿:「新制度的核心則在於『賣家篩選』策略、這是建立『服務品質與體驗』護城河的關鍵一步、蝦皮的策略已從過去追求『燒錢換市佔』的成長型平台,轉型為注重效率與獲利的成熟型平台、這種轉變在成熟市場是必然的。」

關鍵評論網文章:「這些制度也是一種『篩選機制』,以建立『服務品質與體驗』的競爭壁壘,但本質上反映的是蝦皮在電商競爭下的轉型策略,是『整體競爭格局與平台獲利壓力下的必然結果』。」

9/4 林克威於《匯流新聞網》刊出的專欄,同樣在解析蝦皮經營策略的段落,幾乎將我提供給《關鍵評論網》的內容調整為條列式呈現。從財報 EBITDA、廣告收入切入,到篩選賣家、要求賣家檢視財務與平衡流量及成本、打造不可取代性等撰文邏輯與用詞,均高度一致。

這些對照不僅體現在用詞,更出現在分析的切入點與結構上,已非偶然重疊可解釋。

三、問題所在

- 專業倫理疑慮:我已明確拒絕刊登與引用,但短時間內卻出現高度相似的文章,令人質疑媒體處理受訪資料的流程與紀律。

- 保密承諾落差:編輯一方面要求我提供真實身分,另一方面卻要求我自行聯繫另一位受訪者溝通,與「保密」承諾顯然矛盾。

- 原創性與查證責任:若關鍵評論網與林克威認為這些觀點僅屬「事實陳述」,為何編輯無法獨立完成撰稿?新聞媒體的查證與原創責任又體現在哪裡?

四、我的立場

- 我尊重媒體的工作,也理解產業觀點難免重疊,但這件事的核心在於:我已拒絕授權,卻仍出現高度近似的文章。

- 我經營粉專的目的,是為了減少資訊落差,與零售同業共享思考,而不是成為大眾媒體與自媒體的「低成本內容來源」。

- 我選擇公開說明,因為這才是最正式、最透明的討論方式。不是私下護航,而是面對讀者與業界,讓事實自行說話。

最後,我要強調:

在生成式 AI 與資訊快速重組的時代,所謂「原創性」的界線確實逐漸模糊。但無論如何,專業倫理與基本尊重,應該是最不該被忽略的。且此事不僅涉及個人權益,更關乎媒體編輯流程、專業倫理與產業生態。唯有透明、誠實與責任,才能維持讀者與創作者對媒體的基本信任。

不論是大眾媒體或自媒體,唯有維持基本專業與尊重,才能真正建立信任。

2025/9/8 更新:

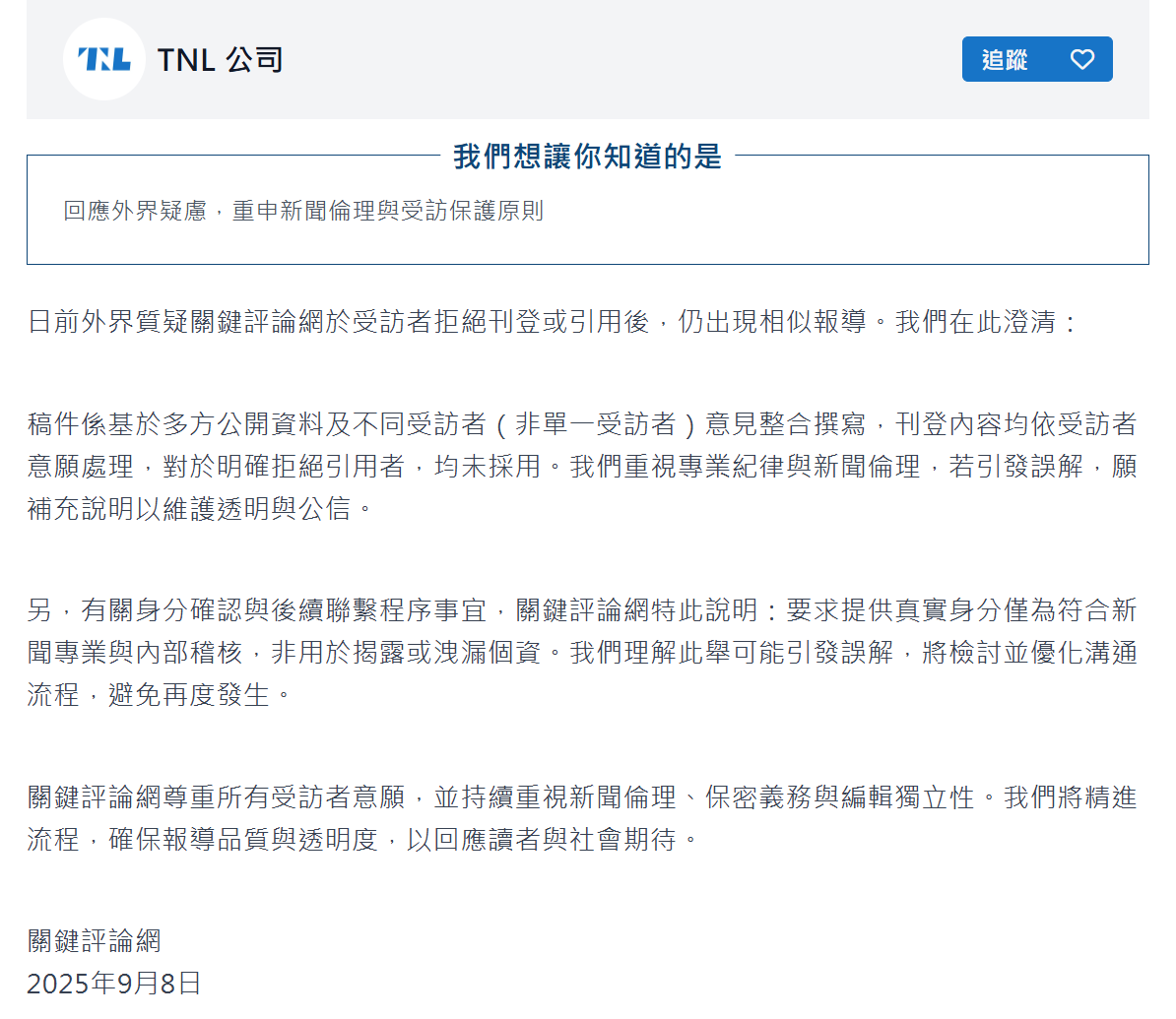

不知道是否有其他苦主同樣遭受《關鍵評論網》不尊重創作者的待遇。《關鍵評論網》靜悄悄的發布了意味不明的聲明(本人至今仍未收到楊士範的回應)。因其聲明中仍有數點與事實不符,且未正面回應本次的核心爭議。為維護資訊透明與大眾對媒體的信賴,本人先就兩大點釐清。

一、聲明與刊載內容之顯著矛盾:貴司聲明中主張,相關報導係「基於多方公開資料及不同受訪者意見整合撰寫」。然而,實際有爭議的「專家解析」段落,卻僅引述了一位專家的觀點。此一事實與貴司聲明顯然矛盾,已實質上誤導讀者,並損害了《關鍵評論網》所自稱的專業紀律與新聞倫理。

二、內容原創性與查核之質疑:本人所提供的原始稿件,在觀點、分析結構與用詞上與後續刊出的專家解析內容及其專欄高度雷同。此一事實已非單純的產業觀點重疊所能解釋,且若為公開資料的引用,理應註明來源。試問,作為新聞媒體,貴司在刊登前是否有針對受訪者筆訪內容的真實性與原創性,盡到最基本的事實查核與交叉比對責任?

於此事件中,貴司所標榜的新聞專業與倫理究竟何在?基於維護媒體公信力與讀者知情權,貴司應盡快補充說明。唯有透明、誠實且負責任地面對問題,才能避免進一步侵蝕社會大眾對媒體的基本信賴。

2025/9/20 更新:《關鍵評論網》共同創辦人暨台灣內容長楊士範先生至今未對核心爭議提出任何實質性回應,此舉顯然與其 9/8 聲明中所強調的「專業紀律」與「新聞倫理」相悖。

一、媒體倫理與原創性之侵害:《關鍵評論網》在未經授權下,刊登與本人原稿高度雷同的內容,此舉已嚴重傷害內容創作者的權益,並將本人無償分享的知識,變相轉化為其低成本的內容來源。這種行為不僅有違媒體的基本倫理,更對台灣的內容創作生態造成負面影響。

二、品牌選擇的責任:在此呼籲所有企業品牌與廣告主,在選擇合作夥伴時應更謹慎評估其媒體倫理與專業操守。若您的品牌持續在《關鍵評論網》這類平台上投放廣告或進行合作,不僅可能間接支持不尊重原創、侵害創作者權益的行為,更可能讓您的品牌形象蒙受污點。

以下為公開與《關鍵評論網》合作的品牌,期待這些企業能審慎評估其合作關係(將不定時更新):

- 91APP

- PChome

我仍相信,唯有消費者、創作者與品牌共同支持正直、透明、並尊重原創內容的媒體,台灣的媒體與創作環境才能真正走向健康發展。

也提醒各位創作者與粉絲專頁經營者,如果有《關鍵評論網》的編輯(如:朱家儀等人)再繼續和你「免費」邀稿,請記得:

一、拒絕授權文章給《關鍵評論網》無償使用

二、請《關鍵評論網》下架你過去所有的文章

不然,你的文字都已經成為了《關鍵評論網》零成本賺錢、賺流量的工具!被《關鍵評論網》利用完又被反噬一口的,就是我這血淋淋的案例!

2025/9/23 更新:

《關鍵評論網》於 9 月 23 日再次發布聲明。然而,這份聲明未能有效回應核心爭議,反而凸顯了貴司處理此事的態度與流程的矛盾。為維護資訊透明與大眾對媒體的信賴,本人有必要再次釐清。

一、關於溝通與公開性

自編輯朱家儀於 9 月 5 日轉達由楊士範先生為統一窗口後,本人即明確表示希望公開討論以受公評,並於 Threads 發布事件經過,拒絕私下協商。此後,本人從未接獲《關鍵評論網》與楊士範先生等人的任何回應,這與貴司聲明中「已多次向第一位受訪者說明」的說法有所出入。

事實上,本人之所以拒絕私下協商,正是因為貴司於 9 月 4 日直接卸責,要求我自行與林克威協商內容爭議。這是否為一個合理、符合新聞專業的流程?

楊士範從來未與本人溝通過,《關鍵評論網》也從未因其已承認的流程缺失而對本人有正式道歉的行為和誠意。

二、關於「無抄襲」的判斷標準

貴司聲明僅憑林克威先生單方面回覆「未看過本人文章」,即逕自判斷內容未涉及抄襲。這顯然規避了對文章內容本身雷同性的檢視,也忽略了本人先前所有提出的質疑。本人再次要求貴司正面回應:

- 貴司編輯判斷「無抄襲」的依據與原則為何?

- 貴司是否願意出示原始採訪稿件,供公眾與新聞同業檢視,以釐清真相?

唯有如此,方能真正回應內容高度雷同的核心爭議。

三、關於「本人造成不必要誤解」的指控

貴司聲明指控本人持續發文「造成不必要的誤解」,本人對此深感遺憾。本人選擇公開說明,正是因為貴司的聲明未能有效解決核心爭議,而非本人不願接受解釋。

我的發聲,是希望維護所有內容創作者的權益,並促使媒體在追求流量與獲利的同時,不應犧牲最基本的專業倫理與尊重。若貴司的溝通能一視同仁且聲明足以釐清事實,就不會有後續的討論。

基於維護媒體公信力與讀者知情權,本人再次要求貴司針對上述核心疑點進行更具體的說明,而非僅以單方面說法作為結論。

YeN 的觀點 QA:內容版權與媒體倫理

Q1:這份聲明主要針對什麼事件?

本聲明是針對「關鍵評論網(The News Lens)」未經授權擅自抄襲 X-Curating 原創文章之行為所做出的正式回應。事件涉及媒體倫理與著作權法,X-Curating 在此詳細列舉了被抄襲的段落對比、時間軸證據,以及對該媒體處理態度之立場。

Q2:為什麼 X-Curating 選擇公開發表這份聲明?

公開聲明不僅是為了維護自身的智慧財產權,更是為了強調「獨立創作者」在面對大型媒體平台時應有的尊嚴與權益。透過公開透明的資訊揭露,旨在導正媒體引用規範,並呼籲內容產業應重視原創價值的保護,而非採取便宜行事的抄襲手段。

Q3:對於引用與抄襲的界線,YeN 的核心觀點是什麼?

YeN 認為,合理的引用應建立在「尊重原意、標註出處、且不取代原作」的基礎上。當大型媒體將他人的獨到觀點、結構甚至文字直接挪用為己有,且未進行實質轉化或授權,這便跨越了倫理紅線。真正的策展(Curating)應是加值,而非掠奪。